もくじ

あらすじ・ストーリー

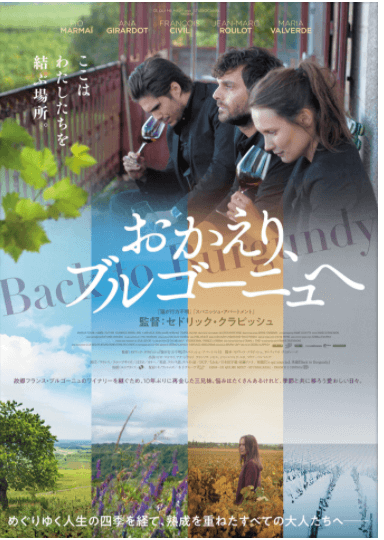

フランス・ブルゴーニュ地方のワイナリーを舞台に、ワイン醸造家だった父親の死をきっかけに10年ぶりに再会した3兄妹の悲喜こもごもが描かれる。

フランス・ブルゴーニュ地方のワイン生産者=ドメーヌの家の長男として生まれ育ったジャンは、世界を旅するため故郷を飛び出したが、父親が末期の状態であることを知り、10年ぶりに故郷ブルゴーニュへ戻ってくる。

家業を継ぎ、ワイン作りに励む妹のジュリエット、そして別のドメーヌの婿養子となった弟のジェレミーと兄弟3人の久しぶりの再会を果たすが、間もなく父親が亡くなってしまう。

残された葡萄畑や相続などさまざまな課題に直面する中、父親が亡くなってから最初の葡萄の収穫時期を迎え、兄弟たちは自分たちなりのワインを作るため協力し合う。

その一方で、長男は離婚問題、長女は醸造家としての方向性、次男は義父問題と、それぞれが打ち明けづらい悩みや問題を抱えていた。

作品情報

| 製作年: | 2017年 |

|---|---|

| 製作国: | フランス |

| 原題: | Ce qui nous lie/Back to Burgundy |

キャスト・監督

監督:セドリック・クラピッシュ、

出演:ピオ・マルマイ、アナ・ジラルド、フランソワ・シヴィル

スタッフの正直な感想

ブルゴーニュ、というタイトルのつく映画は、溢れていますよね。

日本人にわかりやすい、美しい田舎のイメージがあるので邦題によく使われているのだろうと思います。

しかしそのせいで、「またブルゴーニュが何とかって映画か」と、見てもいないのに、”ブルゴーニュシリーズ” だから、あの映画と似たようなやつだろうという先入観で、観ないケースがあると思うのです。

実はドゥースフランスの映画クラスでは、「ブルゴーニュ」が舞台の映画を少なくとも2つほどは、すでにやっております。

なので、このタイトルを見た時は、失礼ながら、またブルゴーニュか、と思いました。

しかし、こちらの映画は、日本人で、フランス、特にワインに興味がある方は、必見の映画です。

ぶどうの収穫の場面。9月や10月に収穫なんだよね、学生が日雇いのアルバイトで、よくぶどうの収穫に来るんだよね、など、テキストでは読んだ事があるが、それを実際に映像で見ると、ああこういうことなのか、と実感として理解できます。

ワインの収穫に集まる人々。手作業で、この広大な敷地のぶどうを収穫するのか、とまず驚きます。

そして、ワイナリーならではの味は、ワイン生産者の舌、経験からの判断、センスなど、一つ一つの積み重ねで決まるのだという事を知りました。

ワインの収穫に雇われた学生たちなど、合計100人くらいだろうか?

収穫後のパーティーの様子は、ワインを皆で飲んだ後に、夜中まで続くダンス・・・と、いかにも南フランスらしいラテンな盛り上がり。

「田舎の景色は美しく癒されるが、ブルゴーニュの暮らしは何も変わらない繰り返しの毎日だ」という、主人公の冒頭の主張が、ある意味では ”田舎アルアル” でもあります。

他のブルゴーニュを舞台にした映画の主人公も、よくこんな思いを抱いている事が多いと思うのですが。

しかしこの映画は、「でも田舎の暮らしもノンビリしていいもんだよ」という内容ではなく、ワインづくりに関わる人々の葛藤の様子や、現代の農家の生き様など、人間ドラマがメインに描かれているので、ぐっと来るものがあります。

ところで、文化クラスで「フランス人とアルコール」というテーマでレッスンを、6月にやりました。

昔は、フランスではお酒を子どもの頃から飲んでいた、という内容を読み、びっくりしましたが、しかしこの映画をみて、その理由の一面を理解できました。

農家の家では、ワインを子どもに味見させて、自分の舌や脳みそで、香りや味、色など、見分ける感覚を子どもの頃から養うという、そういった文化があったのですね。

それが、親への尊敬や、思い出の香り、ワインへの愛着として蓄積し、そして大人になってワイン農家を引き継いだ後にも、そのように子どもの頃から磨かれたセンスが役立つのだと感じました。

ところで、本作は、実際に1年間に渡るワイン製造を追いかけながら撮影されたそうです。

作業の様子を撮ることができるのは、1年でわずか数日。クラピッシュ監督は「いつ始まるかわからないこの作業を撮影するため、まずは役者のスケジュールを1年間確保、しかも撮影スケジュールが決められないため、映画全体が大混乱だった」と述べています。

1年間、俳優のスケジュールを抑えるって・・・

映画は本当に多くのスタッフや会社が関わるものなので、撮影スケジュールが立てられない事が、どんなに大変な事か、想像ができます。

その強いこだわりがあったからこそ、素晴らしい映画が生まれたのですね。

セリフを少し読んでみよう

さて、ワインの試飲やブドウの栽培のシーンなど、ワインに関係のあるシーンが盛りだくさんのこの映画。

下のセリフは、試飲の時に応用できそうなワンフレーズ。

ça sent la grange.

サ ソン ラ グらんジェ

納屋の香り

ストーリーは、父親の死をきっかけに、三人の兄弟が集まるところから始まります。このセリフは、父親が三人の子どもたちの幼少時代に、ワインの試飲をさせるシーンに出てきます。

Très juste. Ça sent la paille.

トレジュスト サ ソン ラ パイユ

そうだ。ワラの香りだ。

長女のジュリエットは、ワイン造りを引き継いでいます。幼少時代には、ワインの香りに対する感覚がこうして磨かれていたのだとわかります。

Et derrière le goût de citron, tu sens pas un autre fruit?

レモンの背後に感じる果物は?

こうやって、クイズのようにワインの味を覚えさせるのですね。

以前、文化クラスで「フランス人とアルコール」をテーマにしましたが、昔はフランスの子どもは飲酒をしていたと聞いて、大変びっくりしました。

しかし、ワイン農家が自分たちの味を守ってゆく過程で、子どもに試飲をさせるのは、日常であり必要なことだと、この映画を見て理解しました。

De la poire ?

ド ラ ポアーる?

洋梨?

Mais non Jean! Non! Réfléchis bien!

違うぞよく考えろ!

ジャンは、長男で、この映画の主人公です。父親は長男のジャンには大変厳しく、そんな父親から離れたくて、ジャンはフランスを離れて暮らしているのです。

父親と、長男との関係と、そのお互いの感情の複雑さもしっかり描かれています。

ワインづくりにはあまり興味のない方にとっても、人間ドラマとしてじっくり味わえる映画だと思います。

さて、ワインの収穫が終わると、パーティです。

Allez vient on se voit un coup!

アレ ヴィアン オン ス ヴォア アン クウ

さあ一杯やろう

このパーティのシーン、フランス人としては、「外国人のバカな姿を見られているようで、面白くないシーンだ」とのことですが、日本人にとっては、このような陽気な?ラテンのノリ溢れる?パーティは、いかにも外国の様子を覗き見ているようで、興味深いのではないでしょうか?

Un coup

は、つまり

un verre

(グラス)

ということです。

父親の残した財産は、ドメーヌ(葡萄畑やワインを製造所)を相続した兄弟たちは、相続税の問題も含めて、今後どうするかを何回も話し合います。

C’est ma vie, c’est pas tes oignons.

お前には関係ない

セ ラ ヴィ セ パ テ ゾニオン

「セラヴィ」は、フランス語を習ったことがない方でも、聞いたことのある言葉かもしれません。

直訳は、「それが人生だ」

人生で、仕方のないことが起こった場合や、自分ではどうにもできないことに直面した時などに、使います。

なぜoignons(玉ねぎ)という言葉があるのか?と思ってしまいますが、このフレーズはこのまま、「あなたには関係ない」と言いたい時の一つの表現として、使われているようです。

シャトーとドメーヌの違いとは?

「シャトー」も「ドメーヌ」も、ブドウ畑を所有しており、ブドウの栽培や瓶詰めに至るまでワインの製造を行う生産者のことを指しています。

実は、フランスの2大銘醸地であるボルトーとブルゴーニュで、それぞれ呼称が違います。

「シャトー」はフランス語で城を意味しており、かつて隣接するブドウ畑から収穫してお城のように大きな醸造所でワインを製造していたことから、そう呼ばれるようになりました。

一方、ブルゴーニュなどでは「ドメーヌ」と呼ばれています。ドメーヌと呼ばれる生産者は、自社畑で小規模な生産者が多いのです。そのためワインの生産量も少なく、人気のワインは非常に高値で取引されることもあります。

(ENOTECA online から引用)

映画クラスで学ぼう

今月の映画を鑑賞

フランス人講師自らが、毎月、オススメ映画を選んでいます。

まず約25分間、フランス映画を鑑賞します。 ハリウッド映画はたくさんあるけれど、フランス映画はレンタルDVD屋さんにも少ないし、そもそもどれが面白いのか、わからない・・・

そんな方にも、おもしろいフランス映画の ”掘り出し物”を知るよい機会だと好評です!

セリフ聞き取りにチャレンジ

聞き取れそうで聞き取れない?!

映画の中のシーンで、ナチュラルな会話を聞いてみましょう。

フランス人同士の会話では、テキストなどで習ったフレーズがそのまま出てくるのではありませんよね。

フランス人ならではの省略された言い方も、どんどん身につけましょう。

リアルな会話への応用

フレーズから、よりリアルな使い方を、説明したり、実際にその場で練習したりします。

ピックアップしたセリフを自分の身の回りの事に言い換えてみると、すぐに使える実践的な言葉として、身につきやすいものです。

定員4名までの少人数制の教室です。

90分間のレッスンで、オススメの映画を知る、フランス語のセリフを学ぶ、盛りだくさんのクラス。

体験レッスンにぜひ起こし下さい!